Mit fliegenden Fahnen untergehen – vom Scheitern im Veränderungsprozess

Die Recherche über das Vorgehen bei betrieblichen Veränderungsprozessen fördert eine Unmenge von Best- oder Good-Practice-Beispielen mit den dahinterliegenden Einführungsmodellen der jeweiligen Unternehmensberatungen oder BMBF-Projektteams zutage. Da gute Nachrichten lieber gehört oder gelesen werden, verzichten die Autorinnen und Autoren meist auf die Darstellung der Fehler, die während der Veränderungsprozesses wahrscheinlich ebenfalls gemacht wurden. In Abkehr des alttestamentarischen Zorns, der den späteren König David übermannte, als er den Überbringer schlechter Nachrichten erschlagen ließ, ließe sich in der Moderne eine weniger blutrünstige Volksweisheit befolgen, nach der man aus Fehlern lernt – wenngleich auch die zwischenzeitlich bezweifelt wird (vgl. Eskreis-Winkler/Fishbach 2019).

Nachfolgend werden einige typische Fehler, Ungeschicklichkeiten oder Versäumnisse vorgestellt, die immer wieder dazu führen, dass sich Veränderungsprozesse nicht nur verzögern, sondern sogar scheitern. Dabei geht es nicht primär um die großen Veränderungen, wie sie etwa die CIM-Ruinen aus den 1980er- und 1990er Jahren oder aktuell die Künstliche Intelligenz repräsentieren, sondern um die kleinen und mittelgroßen Veränderungsprozesse in den Unternehmen, seien sie nun personeller, technischer oder organisatorischer Art.

Scheitern – oder weniger weitreichend: „Bewältigung des Unplanbaren“ (Böhle 2004) – ist so unwahrscheinlich in Prozessen, die auf die Zukunft gerichtet sind, nicht – man könnte sogar behaupten, dass das Nicht-Gelingen eher die Regel als die Ausnahme ist:

„Veränderungsprozesse sind riskant, nicht nur, weil deren zukünftige Konsequenzen letztlich unbekannt sind, sondern weil die Prozesse als Planungen immer zu kurz greifen (…) Bei jeder Entscheidung wird aus einer Vielzahl von Alternativen eine Wahl getroffen: eine Möglichkeit setzt sich erfolgreich durch. Doch vor dem generell offenen Zukunftshorizont ist jeder Erfolg nur vorläufig und im Grunde zufällig.“

(Rückert-John 2014: 197)

Eingedenk dieser Mahnung werden nachfolgend Ursachen für Probleme im Veränderungsprozess skizziert, die zumindest zu Terminüberschreitungen, Mehrarbeit oder höheren Finanzmitteleinsatz, aber auch zum Scheitern der Maßnahme führen können. In Anlehnung an das soziotechnische Modell werden die Ursachen des Scheiterns unterschieden nach den Dimensionen Technik, Mensch und Organisation; als vierte Dimension wird die Projektorganisation bzw. der Veränderungsprozess aufgenommen.

Technik

Um die Kernaussage vorwegzunehmen: Die Technik im eigentlichen Sinne ist nicht die Hauptursache für das Scheitern von betrieblichen Veränderungsprozessen. Unter Technik lassen sich verschiedene Bedeutungen subsummieren:

„Technik umfasst (a) die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde (Artefakte oder Sachsysteme), (b) die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen und (c) die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden.“

(Ropohl 2009: 31)

Für den hier gemeinten Zusammenhang ist die Bestimmung (a) relevant (Digitalisierung); die beiden anderen Verständnisse werden in den weiteren soziotechnischen Dimensionen verhandelt. Natürlich entzünden sich an der Technik vielfach innerbetriebliche Konflikte, diese hängen aber beispielsweise mit den Veränderungsprozessen selbst (fehlende Beteiligung etc.), mangelhafter Auswahl der Software oder ungeeigneten Benutzerschnittstellen zusammen. Kommen unter Umständen noch Substitutionseffekte in Form von Arbeitsplatzabbau hinzu, sind Akzeptanzprobleme vorprogrammiert.

Fixierung auf Technik

Trotz dieser Relativierung der ‚Ursache Technik‘ gibt es technikbezogene Probleme, die zu Friktionen im Veränderungsprozess führen können. Das ist zum einen eine in Unternehmen beobachtbare Technikfixiertheit, die mit dem ‚Alleskönner‘ Digitalisierung unter Umständen sogar noch zugenommen hat: Es herrscht in vielen Unternehmen eine Grundstimmung, dass sich jegliches betriebliche Problem mit einer Technik lösen lasse. So nehmen Kriegesmann und Kerka eine „einseitige Technik- statt umfassender Marktorientierung“ (2007: 37) wahr; ersetzt man in diesem Kontext ‚Marktorientierung‘ durch organisatorische und/oder personelle Lösungsansätze zur Optimierung der Interaktionsarbeit, offenbart sich die Parallele.

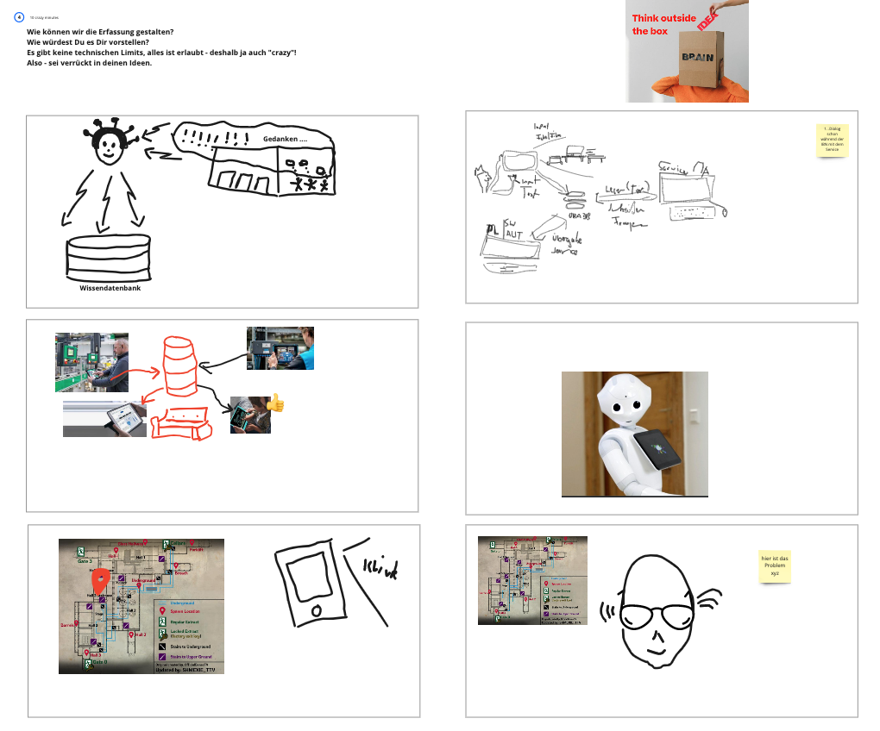

So haben alle beteiligten VISITS-Unternehmen ihre Projekte unter der Maßgabe durchgeführt, dass ein digitales Werkzeug die Lösung sei; konzediert wurde zwar, dass deren Einsatz Veränderungen in den Dimensionen Organisation und Mensch bzw. Personal nach sich zöge, aber es wurde nicht in Erwägung gezogen, das definierte Problem mit einem organisatorischen oder personellen Ansatz zu beheben. Kommt hinzu, dass die Projektverantwortung in einer technischen Abteilung (innerhalb eines technikgetriebenen Unternehmens) liegt, ist Technik die naturwüchsige Lösung – und zwar muss es eine neue Technik sein; das Anknüpfen an vorhandene Software war keine Option. Das zeigte sich bei InLog in einem Workshop, bei dem die Teilnehmenden ihrer Fantasie freien Lauf lassen und sich auf Basis der vorliegenden Problembeschreibung eine Lösung überlegen sollten: Es kamen ausschließlich technisch inspirierte Lösungen, meist mit einer Datenbank als Kern der Lösung (Abbildung 1).

(Quelle: eigene Darstellung)

Unterschätzen der Implementierung der neuen Technik

Ein zweiter Stolperstein ist bei dem Einführen neuer Technik altbekannt. Um es schlicht zu formulieren: Die Implementierung ist nicht so einfach, wie es anfangs von den Verantwortlichen vermutet wurde – und dem von den Softwareunternehmen wohlweislich nicht widersprochen wird. Folgen sind u. a. zeitliche Verzögerungen, Mehrkosten oder gar das Umschwenken auf eine andere Technik oder zumindest ein anderes Produkt. Hinter diesem ‚Dauerbrenner‘ stecken verschiedene Ursachen:

- Da die Implementierung digitaler Techniken vermeintlich ‚auf Knopfdruck‘ (oder – in der modernen Sprechweise – Plug-and-Play) funktioniert, glauben viele Unternehmensakteure, gerade im Management, dass das Projektteam oder die verantwortlichen Beschäftigten das mal ‚eben mitmachen‘ können.

- Die regelmäßige Enttäuschung dieser teilweise blauäugigen Perspektive ist zunächst darauf zurückzuführen, dass die Implementierung nicht nur der hardwareseitige Anschluss und das Installieren der Software ist, sondern für die produktive Nutzung ist die Software in vielen Fällen zunächst mit Daten ‚zu füttern‘ oder auf die spezifischen betrieblichen Bedürfnisse anzupassen, wobei mehrere Iterationsschleifen nicht ungewöhnlich zu sein scheinen; manchmal erweisen sich die geplanten Parameter bzw. Daten auch als ungeeignet.

Der Projektpartner AnServ plante die Einführung einer neuen Software, um die Informationsflüsse zwischen den Monteuren im Außendienst und der Unternehmenszentrale zu beschleunigen; die neue Software eines großen Anbieters sollte von den Monteuren genutzt werden und musste für Tablets geeignet sein. Neben der hardwareseitigen Umstellung (Auswahl der Tablets, Benutzerschnittstelle etc.) mussten eine Vielzahl von Daten aus Arbeitsaufträgen in die neue Software eingelesen werden. Diese Daten mussten langwierig und aufwendig aufbereitet werden (Löschen veralteter Informationen, Aufbereitung der Stammdaten, Vereinheitlichung der Materialbezeichnungen etc.), da die permanente Pflege der Stammdaten aus Zeitmangel nicht wie gewünscht über die letzten Jahr(zehnt)e erfolgte, die Schnittstelle zum mobilen Gerät musste erstellt und Testläufe mussten gestartet werden. All das kostete Zeit, die zuvor nicht eingeplant war und den endgültigen Start verzögerte, zumal während der Pilotphase noch der ausgewählte Pilotanwender aus dem Unternehmen ausschied.

Der Geschäftsführer hat aus diesen Erfahrungen für die nächste Einführung verschiedene Schlussfolgerungen gezogen: (1) Stammdatenpflege beim Hersteller schulen lassen. (2) Mehr Ressourcen einplanen. (3) Beim Team: Jeden Akteur für einen „Ersatzplayer“ verantwortlich machen; jeder im Projektteam lernt einen „Ersatzspieler“ an.

Gerade bei der Einführung von Automatisierungs- oder digitaler Technik sind die Interessenvertretungen und die Belegschaften skeptisch: Zu häufig lesen sie von dem damit einhergehenden Arbeitsplatzabbau oder der Leistungssteigerung oder die Beschäftigten haben diese Folgen schon im eigenen Umfeld selbst erleben dürfen. (Akzeptanz)

Mensch

Diese zweite Dimension des soziotechnischen Systems kann zügig abgehandelt werden. Zum einen: ‚Die Beschäftigten haben immer Schuld.‘ Auf diese Kernbotschaft lassen sich alle Klagen zuspitzen, die sich über Beharrungstendenzen oder dem fehlenden Veränderungswillen der Belegschaft beschweren (vgl. Kunert 2016: 187) – kurz: den Widerstand der Belegschaft, gegen die sich keine Neuerung durchsetzen kann. Zum anderen: Diese Anklage stimmt mit ihrem Anspruch auf Allgemeingültigkeit nicht. Es mag durchaus Fälle geben, in denen Beschäftigte als Verweigerer um des Verweigerns willen auftreten; auch mögen diese Fälle zum Scheitern eines Veränderungsprojektes geführt haben.

Aber in der Mehrzahl der Fälle ist die Skepsis, die fehlende Akzeptanz oder die Verweigerung, etwa mit neuen Techniken zu arbeiten, seitens der Beschäftigten begründet: Beschäftigte deshalb generell als technik- oder fortschrittsfeindlich zu brandmarken, greift nicht nur zu kurz, sondern geht meist an der Sache vorbei. Die Mehrzahl der Beschäftigten hat im Berufsleben eine Vielzahl von Veränderungen miterleben dürfen und sich darauf einstellen müssen – sie sind also Veränderungen gewöhnt und akzeptieren sie auch, wenn sie denn einbezogen werden und die Neuerung einen erkennbaren Nutzen für sie und ihre Arbeit zeitigt. Die ablehnende Haltung resultiert somit vorrangig aus Problemen der Projektdurchführung und der Dimension Organisation, die „Akzeptanzbarrieren gerade auch bei engagierten Mitarbeitern“ (Zink 2009: 2) hervorrufen; beide Aspekte werden im weiteren Verlauf weiter ausgeführt (Akzeptanz und Beteiligung).

Organisation

Ein wesentlich gravierender Faktor bei der Frage nach Gründen für das Scheitern von Veränderungsprojekten liegt in der Organisation begründet. Dabei sind insbesondere zwei Facetten mit jeweils unterschiedlichen Ausprägungen in den Blick zu nehmen: Das sind einmal Fragen der Führung, wobei es sowohl um das (Top-)Management als auch die Führungsebenen daruntergeht, und ein andermal der Aspekt der Unternehmenskultur.

Vernachlässigung der Führungsebene

Die Führungsthematik ist insofern für das Gelingen von Veränderungsprojekten zentral, da das aktive und offensive Eintreten für die geplante Veränderung die innere Überzeugung der Führungskräfte widerspiegeln muss. Wenn schon die Inhaberschaft oder die Geschäftsleitung Zweifel an der Veränderung haben, wie sollte man dann die Skepsis der Beschäftigten verurteilen? Ist die oberste Führungsebene sich nicht ‚felsenfest‘ sicher, dass das geplante Projekt für das Erreichen der Unternehmensziele zwingend erforderlich ist (selbst auf die Gefahr einer Fehleinschätzung hin), ist das Fundament des weiteren Veränderungsprozesses bröckelig.

Selbst wenn die Initiative für ein Veränderungsvorhaben nicht aus der Geschäftsleitung stammt, muss sie das Heft des Handelns in die Hand nehmen und die Verantwortung übernehmen. Ansonsten wird das Vorhaben aufgrund der erwartbaren Widerstände zum Scheitern verurteilt sein. Das bedeutet im Sinne des VISITS-Phasenmodells, dass die Geschäftsleitung die Ziele des Reorganisationsvorhabens definiert – und zwar in einem partizipativ gestalteten Beteiligungsprozess gemeinsam mit der Projektgruppe, dem Betriebsrat und den Betroffenen.

Führung im hier gemeinten Sinn beschränkt sich nicht auf die obere Führungsetage. Gerade das mittlere und untere Management muss – vergleichbar den Beschäftigten – intensiv eingebunden werden. Dies aus zwei Gründen: Einerseits gibt es keinen Grund, warum nicht auch die unteren und mittleren Führungskräfte Skepsis gegenüber der geplanten Neuerung äußern sollten. Sie können bestimmte Kompetenzen und Aufgaben einbüßen, unter Umständen ihre Position in der Hierarchie verlieren. Bezogen auf die Interaktionsarbeit kann das im Technischen Service beispielsweise bedeuten, dass mit Blick auf die Verbesserung der Kundennähe und Reaktionsfähigkeit auf Kundenwünsche nicht nur die Team- oder Abteilungsleitungen vorrangig den Kundenkontakt haben, sondern die ‚normalen‘ Beschäftigten im Team ebenfalls stärker in die Verantwortung der direkten Kundenbetreuung eingebunden werden sollen. Führungskräfte können deshalb befürchten, dass an ihnen vorbei Absprachen mit dem Kunden getroffen werden, sie nicht mehr genau wissen, was ihre Teammitglieder machen (fehlende Kontrolle), und deshalb Machteinbußen befürchten sowie bei Problemen zur Verantwortung gezogen werden. Andererseits müssen diese Führungskräfte so weit überzeugt werden, dass sie mit einer gewissen ‚Inbrunst‘ die Ziele des und den Ablauf des Veränderungsprozesses den Beschäftigten gegenüber vertreten (Zink 2007). Nicht nur die Beschäftigten sind somit von der Richtig- und Notwendigkeit einer geplanten Maßnahme zu überzeugen, sondern auch die Führungskräfte, die fälschlicherweise – und meist etwas voreilig – quasi automatisch dem ‚Lager‘ der Geschäftsleitung zugeordnet werden; dabei wird übersehen, dass diese Beschäftigtengruppe ebenso ihre Interessen und Vorstellungen hat, die sie verfolgt.

Egoismen, Unsicherheiten und Widerstände bei Veränderungsvorhaben werden – in der Regel – nicht vermeidbar sein; dieses Faktum resultiert aus der betrieblichen Arbeitsteilung und den daraus entstehenden Abteilungs- und Individualinteressen (Akzeptanz). Springer (2004) bezeichnet die notwendige Überführung der unterschiedlichen Interessen in ein neues Allgemeininteresse als die „Kernaufgabe“ des von ihm so genannten political engineering, das nicht allein der Projektgruppe aufgebürdet werden kann, sondern Aufgabe des gesamten Managements ist, mithin auch der unteren und mittleren Führungskräfte. Letztlich muss jede Führungskraft in ihrem Zuständigkeitsbereich für die Ziele des Reorganisationsprojektes einstehen.

Veränderungsfeindliche Unternehmenskultur

Das Betriebsklima, wie man früher sagte, bzw. – moderner formuliert – die Unternehmenskultur ist ein unterschätzter Faktor für das Gelingen oder Nicht-Gelingen eines betrieblichen Veränderungsprozesses. Die Unternehmenskultur lässt sich als Einheit von Werten, Verhalten, Riten und Symbolen verstehen, ordnet das Miteinander von Führungskräften und Beschäftigten und dient insbesondere deren Bindung an das Unternehmen.

Mit den Veränderungen in der Gesellschaft haben sich auch die Vorstellungen über die Unternehmenskultur verändert. War in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland gerade in kleineren und mittleren Unternehmen die patriarchalische Unternehmensführung gängig, in der meist der Inhaber die Beschäftigten als seine ‚Schutzbefohlenen‘ ansah, fordern die Beschäftigten in der heutigen Zeit neben menschengerechten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen auch stärkere Mitwirkungsmöglichkeiten im Unternehmen: „Per Order de Mufti läuft nichts“ (Seitz 2003) mehr. Damit etwas ‚läuft‘, bedarf es einer entsprechenden Unternehmenskultur: „Reine Sachentscheidungen (…), ohne dass die zu ihrer Wirksamkeit erforderliche Anpassung an die Kultur vor Ort“ (Zink 2009: 2) vorgenommen wird, funktionieren bei betrieblichen Veränderungsprozessen nicht mehr.

Hinderlich ist zunächst eine zu starke Orientierung an Kennzahlen bzw. „harte Faktoren“ (Bonk et al. o.J.) (Evaluationsindikatoren):

„Der Grundsatz ‚You cannot manage what you cannot measure‘ hat zur Folge, dass die Produktion oft kennzahlengetrieben agiert. Da Kennzahlen nur einen stark eingegrenzten Ausschnitt eines Lösungsraums abbilden, sind sie als Entscheidungsgrundlage immer als unvollständig anzusehen.“

(Böhm et al. 2016: 133)

Dieser sinnvolle Ratschlag wird allzu häufig ignoriert: So wird seitens des betrieblichen Controllings in Technischen-Service-Unternehmen (und nicht nur dort) darauf verwiesen, dass nur die Zeit, die ein Monteur beispielsweise vor Ort wartet und instand setzt, abrechenbar ist. Das ‚Schwätzchen‘ mit dem Meister in einer Anlage als ‚vertrauensbildende Maßnahme‘ oder die Erläuterungen für den Geschäftsinhaber, der nachfragt, warum die beauftragte Reparatur so und nicht anders (gemeint ist: billiger) gemacht wurde, dienen der Kundenbindung und fördern bei gelingender Kommunikation das Vertrauen zwischen Kunden- und Dienstleistungsunternehmen. Die daraus resultierende engere Verbindung oder Folgeaufträge lassen sich erheblich schwerer quantifizieren bzw. in Euro und Cent ausdrücken als die 15 Minuten für das Gespräch oder die Erklärungen, für die das Controlling die Kosten exakt beziffern kann.

Ein weiterer Grund für das Scheitern kann die mangelnde Fehlerkultur im Unternehmen sein. Auch wenn die Volksweisheit „Wer nichts macht, macht nichts falsch“ mit Blick auf die betriebliche Realität überzogen sein mag, gibt sie doch die Richtung vor. Zwar wird einerseits gefordert, mal etwas zu riskieren; war das Risiko indes zu hoch und das Vorhaben misslang, kann das für die Betreffenden berufliche Nachteile bedeuten. Deshalb ist es für sie in vielen Fällen weit weniger riskant, sich auf die bekannten Entwicklungspfade zu verlassen – frei nach der Devise: „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Der Versuch, neuen Herausforderungen mit alten Rezepten zu begegnen, führt indes kaum zu neuen Wegen in der Unternehmensentwicklung (vgl. Kriegesmann/Kerka 2007). Eines dieser alten Rezepte ist das Setzen auf Technik, aktuell: Digitalisierung. Gerade in technisch getriebenen Branchen wie dem Technischen Service ist das ein Lösungsmuster, mit dem man – vermeintlich – nichts falsch machen kann: Aber muss es immer die beste Lösung sein? Sollte man auf Basis des soziotechnischen Ansatzes nicht einmal genauer die Dimensionen Organisation und/oder Mensch auf mögliche Lösungsoptionen prüfen?

Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen, wie sie für die Branche des Technischen Service typisch sind, ist eine ausformulierte strategische Ausrichtung des Unternehmens eher selten vorzufinden. In empirischen Studien wird gar „ein deutliches Strategiedefizit kleiner und mittlerer Unternehmen“ (Deimel 2008: 296) ausgemacht, wobei die Gründe vornehmlich in der Ressourcenausstattung (Zeit, Finanzen, Know-how) zu liegen scheinen. Strategische Entscheidungen sowie die Fortschreibung der Strategie werden meist anlassbezogen vorgenommen; etablierte Routinen oder Zuständigkeiten für die Strategieentwicklung und -fortschreibung fehlen in der Regel (vgl. Zink 2009: 1). Dieses Manko führt, wie noch zu zeigen sein wird, zu Problemen im Veränderungsprozess, da eine fehlende strategische Ausrichtung bzw. Ziele die Definition der konkreten Ziele bei Veränderungsprozessen erschwert.

Der Prozess der Veränderung als Hürdenlauf

Die Problemfelder, die anhand der Dimensionen des soziotechnischen Systems angeführt wurden, wirken sich naturgemäß – mal mehr, mal weniger direkt – auf den konkreten Veränderungsprozess und dessen Planung und Organisation aus.

Was wollen wir eigentlich erreichen?

Betriebliche Veränderungen bedürfen eines konkreten Ziels, das auf einer Problembeschreibung und der Ist-Analyse basiert sowie eine größtmögliche Zustimmung bei den betrieblichen Akteuren findet. Allerdings, das zeigen Untersuchungen, fehlt es vielfach an der Grundvoraussetzung für erfolgreiche Projekte: Demnach äußerten Geschäftsführungen, dass „keine klare Zielsetzung“ (Kunert 2016: 190) zu den häufigsten Problemen in der Umsetzung zählt.

Befragt man die Organisationswissenschaft nach den Ursachen, resultiert die fehlende eindeutige Zielsetzung vorrangig „an schlecht definierten Problemen“ (Kühl 2016: 11):

„Unter einem schlecht definierten Problem versteht man ein Problem, über dessen Struktur man nur begrenzte Informationen hat, dessen Deutung von Akteur zu Akteur unterschiedlich ist und zu dessen Lösung aufgrund der Komplexität nicht alle Handlungsalternativen erwogen und auf ihre Folgen abgeklopft werden können.“

(Kühl 2016: 11)

Inwieweit das Ideal eines gut oder gar vollständig definierten Problems in der Praxis erreichbar ist, kann hier nicht geklärt werden. Es hat sich aber in den VISITS-Projektunternehmen bestätigt, dass die Problemdefinition eine größere Hürde ist, als viele Projektbeteiligte im Vorfeld gedacht haben mögen. So zeigte sich bei einem Projektpartnerunternehmen, dass die Interaktion zwischen einem Kunden, für den Wartungsaufträge abgearbeitet werden, und dem Dienstleistungsunternehmen andersgeartete Problemwahrnehmungen existierten, die nicht zuletzt aus verschiedenen Interessenlagen der beteiligten Akteure resultierten. In einem anderen Projektunternehmen zeigte sich Ähnliches: Hierbei ging es nach der Inbetriebnahme um die Übergabe eines Kundenprojektes von der Projektierung an den Service, der sowohl Wartung als auch Störungsbeseitigung übernehmen sollte. Dieser Übergabeprozesse wies Friktionen auf, die beseitigt werden sollten. Bei der gemeinsamen Diskussion über die Ursachen zwischen den betrieblichen Bereichen zeigten sich die unterschiedlichen Wahrnehmungen.

Wird nun im Veränderungsprozess dieser Konflikt nicht ausgehalten, um ‚endlich mal vorwärtszukommen‘ und ‚nicht nur reden, sondern mal zu machen‘, sind umfangreiche Iterationsschleifen im Veränderungsprozess nicht zu vermeiden – und auch erforderlich. Aufgrund des Charakters von Projekten, die notwendigerweise auf die Zukunft gerichtet und damit unbestimmt sind, kann man sich Ungewissheiten nicht entziehen:

„Die Findungsphase ist eigentlich nie eindeutig abgeschlossen. Meistens haben die Aufgaben kein eindeutiges Ende und sind stark vom Verhalten der beteiligten und betroffenen Personen geprägt. Die notwendigen Ressourcen sind nur ungefähr abzuschätzen. Auch die Ziele und Vereinbarungen sind vage.“

(Kalkowski/Mickler 2002: 123)

Die Kunst ist indes, hier den richtigen Weg zu finden zwischen zu vager Problembeschreibung und dem nicht erfüllbaren Anspruch einer idealen Problemdefinition (Ausgangssituation). Grundsätzlich gilt, dass Rahmensetzungen erfolgen müssen:

„Der Ansatz eines Projektmanagements für schlecht definierte Probleme macht letztlich nichts anderes, als diese Rücksprünge in die Planungsphilosophie zu integrieren. Die Idee eines solchen Projektmanagements ist es, den Projektprozess kontingent zu halten. Was bedeutet kontingent? Kontingenz bezeichnet die Offenheit einer Situation: ‚Es geht so, aber auch anders, allerdings nicht beliebig.‘ Eine Haltung des ‚anything goes‘ wäre also eine Entartung des kontingenten Prozesses insofern, als immer nur die Lösung verfolgt würde, die im Moment – für bestimmte Akteure – als günstig betrachtet wird.“

(Kühl 2016: 37)

Resultieren unklare Zielvorstellungen zum einen aus ungenügenden Problemdefinitionen, so sind sie andererseits zugleich Ergebnis fehlender Strategieplanungen im Unternehmen bzw. der Abstimmung zwischen Veränderungsprojekt und Unternehmensstrategie (vgl. Zink 2009). Die Ziele eines – insbesondere größeren – Veränderungsvorhabens sind mit den strategischen Unternehmenszielen (z.B. Kundenstruktur [„Für wen wollen wir arbeiten? Für wen wollen wir nicht arbeiten?“, wie es ein Geschäftsführer formulierte], Leistungsangebote [Ausbau des Service] etc.) abzugleichen, ob sie das Erreichen der Strategieziele unterstützen, behindern oder ihm gar entgegenstehen.

„Wenn andere das so machen …“ – Wie nützlich sind eigentlich Best-Practice-Beispiele?

Die Sammlungen von Good- oder Best-Practice-Fällen, die als Vorlagen für eigene betriebliche Veränderungsprozesse dienen sollen, sind vielfältig und umfangreich; für jedes betriebliche Problem scheint es ein geeignetes Vorbild zu geben, an dem sich ein Unternehmen nur zu orientieren braucht, um mit Sicherheit sich selbst erfolgreich reorganisieren zu können. In eine ähnliche Richtung gehen die Managementmoden, die mal stärker technischer Provenienz (wie beispielsweise Computer Integrated Manufacturing den 19080er Jahren oder aktuell Digitalisierung und Künstliche Intelligenz), mal stärker organisatorischer Natur sind (Lean Production, Business Reengineering, agile Methoden etc.) und die alle ihre Berechtigung haben (mögen), aber in der Regel keine ‚Allzweckwaffe‘ zur Lösung aller betrieblichen Probleme sind (s. o. die Ausführungen zur Technikfixierung).

Aufgrund der beschriebenen Unwägbarkeiten bei betrieblichen Veränderungsprozessen ist es – gerade für das Management von kleinen und mittleren Unternehmen – nachvollziehbar, dass sie positive Beispiele oder Orientierung suchen, wie sie selbst mit dem anstehenden Problem umgehen sollen:

„Hierbei wird aufgrund der Erfolgsgeschichte Anderer eine Folgerichtigkeit konstatiert, der die Organisationen nachzueifern versuchen. Konkret werden die Erfolgsbedingungen einer effizienten Planung und optimalen Zielerreichung rekonstruiert und als Blaupause benutzt.“

(Rückert-John 2014: 197)

Allerdings ist diese Hoffnung trügerisch, da die Rahmenbedingungen für jedes Unternehmen anders sind; m. a. W.: Die konkrete Zusammensetzung und die Interdependenz der soziotechnischen Dimensionen sowie die Marktbedingungen sind für jedes Unternehmen spezifisch. Was bei einem funktioniert, kann bei einem anderen Unternehmen zu einem Fehlschlag führen:

„Die Vielzahl an Konzepten zur Gestaltung beziehungsweise Optimierung von Veränderungsprozessen, die parallel zu der gleichzeitig hohen Misserfolgsrate solcher Projekte existiert, belegt, dass es kein Patentrezept (…) für die erfolgreiche Realisierung von Change Management-Projekten oder Reorganisationen gibt.“

(Bonk et al. o.J.: 2)

Hier greift wieder die zuvor beschriebene Kontingenz: Gerade bei unzureichender Problemdefinition hilft die Hoffnung auf den One-Best-Way Unternehmen nicht (vgl. Kühl 2016: 37). Wenn die Vorlagen etwas helfen können, dann bei ausreichender Problemdefinition, Einigkeit der betrieblichen Akteure und klaren, mit der Unternehmensstrategie abgeglichenen Projektzielen. Anzuraten ist zweierlei:

- Die positiven Beispiele sind als Inspiration zu nutzen und keineswegs als Muster. Der eigene Weg darf keine 1:1-Kopie eines Vorbilds sein, sondern ist auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden.

- Wenn aus Vorbildern gelernt werden kann, dann vermutlich eher aus Prozessen des Scheiterns: „An den Geschichten des Scheiterns können eigene Entscheidungen darum viel besser orientiert werden als an Best-Practice-Beispielen. Die Perspektive des Scheiterns generiert auf diese Weise also Reflexionsmöglichkeiten und eröffnet Lernpotenziale.“ (Rückert-John 2014: 198)

Die Organisation des Veränderungsprozesses als Herausforderung

Scheitert ein Veränderungsvorhaben schon in der Projektphase oder zeigt es sich trotz vermeintlich erfolgreichem Abschluss mittel- und langfristig doch als Misserfolg, weil sich die erhofften Ergebnisse nicht realisieren ließen, so ist dafür in der Regel ein Mix aus den bislang genannten Ursachen verantwortlich. Zum Abschluss soll ein weiteres Faktorenbündel an Gründen skizziert werden, das den eigentlichen Prozess etwas näher betrachtet.

Die organisationalen Strukturen der Projektgruppe sind problematisch. Dieses Problem hat diverse Facetten: Zunächst kann die Projektgruppe zu groß sein, was Kommunikation und Abstimmung erschwert. Sodann muss eindeutig definiert sein, welche Befugnisse die Projektgruppe hat und welche nicht; an diesem Punkt bzw. dessen Umsetzung zeigt sich meist, inwieweit das (Top-)Management hinter dem Vorhaben steht – oder eben auch nicht. Fehlende Befugnisse führen zu einem zermürbenden Nervenkrieg mit den Abteilungsleitungen, den Stabsabteilungen etc. Ein dritter Aspekt ist die Zusammensetzung der Projektgruppe: Fühlen sich einige Betroffene übergangen, ist das erste ‚Widerstandsnest‘ gegründet. Bindet man zu viele ein, kommt das Problem der Größe der Projektgruppe zum Tragen (vgl. Zink 2007: 70 ff.). Dieses Thema ließe sich noch fortsetzen … Als weiterer Punkt stellt sich die Frage, inwieweit externe Expertise die Projektgruppe unterstützen soll; deren falsche Auswahl kann ebenfalls zum Scheitern führen.

Mit dem Aspekt Projektgruppe verbunden sind die Ressourcen, die für das Projekt zur Verfügung stehen. Typisch ist folgende Einstellung bei vielen Verantwortlichen, die hier ironisiert wird:

„Projekte brauchen kein Budget. Weder finanziell noch zeitlich. Stattdessen ist die Projektarbeit durch die Mitarbeiter zusätzlich zu deren eigentlicher Aufgabe zu verrichten. Das sorgt für Auslastung und Überstunden. Und das Unwichtige bleibt von allein liegen.“

(Regber o.J.: 1)

Dabei geht es nicht ausschließlich um die thematisierten finanziellen und zeitlichen Ressourcen, sondern zugleich um Personal und Managementfähigkeiten. Kleine und mittlere Unternehmen leiden insbesondere unter dem Fehlen der ersten drei Faktoren, teilweise aber auch unter der mangelnden Kompetenz des Managements. Reichen die Ressourcen nicht, werden oftmals die Ziele den verfügbaren Ressourcen angepasst, sprich: nach unten definiert. Wenig überraschend landet deshalb die „unvollständige Ressourcenplanung“ einer älteren Umfrage zufolge auf dem zweiten Platz der größten Probleme beim Scheitern von Veränderungsvorhaben (Rietiker et al. 2013: 9):

- Veränderungen kosten Zeit: für die Vorbereitung und Durchführung, für die Mitarbeiterbeteiligung, für die anfallenden Aufgaben, die zusätzlich zum Tagesgeschäft erledigt werden müssen, für die Suche nach externen Beratern oder für den Erfahrungsaustausch mit anderen.

- Veränderungen kosten Geld: Deshalb ist zu Projektbeginn ein Finanzbudget aufzustellen, das sowohl Investitionskosten (für Technik, für Schulungen etc.) als auch die Kosten für den Veränderungsprozess selbst (Qualifizierungskosten für die Projektgruppe, Ist-Analyse, Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen, externe Beratung etc.) enthält.

- Veränderungen brauchen personelle Ressourcen: Das betrifft mit Blick auf die Projektgruppe die zeitliche (s. o.) und die qualifikatorische Komponente sowie die quantitative Manpower, aber auch die im Verlauf im Unternehmen durchgeführten Workshops, Interviews etc. mit Betroffenen.

Veränderungen brauchen Managementfähigkeiten: Neben dem Rückhalt, den die Projektgruppe spüren muss, muss die Geschäftsführung ein verlässlicher Ansprechpartner und Unterstützer für die Projektgruppe sein. Die Geschäftsführung muss die Zielformulierung prägen, die Ressourcen bereitstellen, die Verantwortlichen für den Prozess festlegen und bei Konflikten eingreifen. Dies erfordert strategisches Denken, soziale Kompetenz und Entscheidungswillen.

Kann Veränderung denn überhaupt gelingen? Ein kurzes Fazit

Um eine Kernbotschaft gleich vorwegzunehmen: „Scheitern ist nicht vermeidbar.“ (Kunert 2016: 197) Diese Botschaft überrascht angesichts einer Quote von 70 Prozent gescheiterter Reorganisationsmaßnahmen nicht (Picot 1999: 2; Schreyögg 2000: 27). Inwieweit eine positive Wendung – Fehler als Wissensquelle betrachten, Mechanismen des Versagens analysieren etc. (Kunert 2016: 197) – den betroffenen Unternehmen in der Situation des Misserfolgs hilft, bleibt an dieser Stelle unbeantwortet.

Aber die hohe Quote des Scheiterns darf kein Grund für passives Abwarten sein. Auf die diversen Veränderungen im Markt und in den Unternehmen selbst, im konkreten Kontext die Zunahme der Interaktionsanforderungen für die Beschäftigten im Technischen Service (Wettbewerbssituation im Technischen Service, Interaktionsarbeit), muss unternehmensseitig reagiert werden, will man die eigene Position im Markt nicht schwächen. Dafür dürfen ein paar Hinweise beherzigt werden:

Nehmen Sie sich Zeit (und andere Ressourcen), um den Veränderungsprozess vorzubereiten und durchzuführen. Je größer die geplanten Veränderungen sind, desto weniger lassen sie sich von den Verantwortlichen ‚nebenbei‘ erledigen.

Akzeptieren Sie Unschärfe im Prozess. Nicht alles lässt sich eindeutig bestimmen, wie sich am Beispiel der Problembeschreibung zeigt.

Akzeptieren Sie „Machtspiele“: „Alltägliche Konflikte (Konflikte ist ein anderes Wort für Machtspiele) in Organisationen sollten nicht verdammt oder vorschnell durch Harmonieformeln kaschiert werden. Im Gegenteil: Konflikte, Auseinandersetzungen und Machtspiele sind für die Organisation funktional.“ (Kühl 2016: 57) Auf diesem Wege lassen sich die unterschiedlichen Interessen und Positionen etwa der Business Units, Teams, Führungskräfte, Monteuren oder Servicebeschäftigten offenlegen und im Unternehmen diskutieren; am Ende dieses beteiligungsorientierten, offenen Diskussionsprozess kann eine von allen getragene Lösung stehen.

Informieren und Kommunizieren Sie: Denn über eine frühzeitige Information zu Veränderungsprozessen und eine offene Kommunikation (und die Auseinandersetzung bei Konflikten) lassen sich nicht nur von allen getragene und damit akzeptierte Lösungen entwickeln, sondern es verbessert sich auch die Qualität des Veränderungsprozesses.

Diese Hinweise fußen auf einer Unternehmenskultur (vgl. hierzu Doppler/Lauterburg 2019), in der kreative Unruhe, Konfliktfähigkeit seitens des Managements, Zusammengehörigkeitsgefühl, Wertschätzung und Respekt (Kock 2021), Sinnvermittlung und Kommunikation (Transparenz/Kommunikation) als wesentliche Voraussetzungen für gelingende Veränderungsvorhaben existieren. Wird diese Unternehmenskultur ‚gelebt‘, ist der Erfolg nicht garantiert, aber die Erfolgschancen steigen.

Literatur

Böhle, F.; Pfeiffer, S.; Sevsay-Tegethoff, N. (2004): Die Bewältigung des Unplanbaren, Wiesbaden

Böhm, M., Schrodi, T., & Lickefett, M. (2016): Entscheidungshürden in der Produktion. In: wt Werkstattstechnik online, Jg. 106 (3), S. 131-135.

Bonk, S., Fecht, H., & Schmidt, F. (o.J.): Die 7 Kardinalfehler in Change Management-Projekten. Sankt Wendel: PPMB Prozess- und Projekt-Management Beratung Dr. Schmidt GmbH.

Deimel, K. (2008): Stand der strategischen Planung in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der BRD. In: Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung, Jg. 19 (3), S. 281-298.

Doppler, K., & Lauterburg, C. (2019): Change Management: Den Unternehmenswandel gestalten. 14. Aufl. Frankfurt am Main/New York: Campus.

Eskreis-Winkler, L., & Fishbach, A. (2019): Not Learning From Failure—the Greatest Failure of All. In: Psychological Science, Vol. 30 (12), pp. 1733-1744.

Kalkowski, P., & Mickler, O. (2002): Zwischen Emergenz und Formalisierung – Zur Projektifizierung von Organisation und Arbeit in der Informationswirtschaft. In: SOFI-Mitteilungen, Nr. 30, S. 199-134.

Kock, K. (2021): Was heißt Respekt? Annäherung an einen vielschichtigen Begriff. In: preaview, Heft 1, S. 10-11.

Kriegesmann, B., & Kerka, F. (2007): Managementkonzepte im Wandel – Vom Lean Management und Business Reengineering zur Lernenden Organisation. In: B. Kriegesmann, F. Kerka (Hrsg.): Innovationskulturen für den Aufbruch zu Neuem. Wiesbaden: DUV, S. 11-41.

Kühl, S. (2016): Projekte führen. Eine kurze organisationstheoretisch informierte Handreichung. Wiesbaden: Springer VS.

Kunert, S. (2016): Scheitern in organisationalen Veränderungen. In: S. Kunert (Hrsg.): Failure Management. Berlin/Heidelberg: SpringerGabler, S. 183-201.

Picot, A., Freudenberg, H., & Gaßner, W. (1999): Maßgeschneidertes Management von Wandel. Paper zum Vortrag im Rahmen des 23. Workshops der Kommission „Organisation“ im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. Zürich.

Regber, H. (o.J.): Ein kleines ABC, um Veränderungsprozesse scheitern zu lassen. Manuskript. Denkendorf: Festo Didactic.

Rietiker, S., Scheurer, S., & Wald, A. (2013): Misserfolgsfaktoren in der Projektarbeit. Nürnberg: Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.

Ropohl, G. (2009): Allgemeine Technologie. 3. Aufl. Karlsruhe: Universitätsverlag Karlsruhe.

Rückert-John, J. (2014): Lernen durch Scheitern. Potenziale riskanter Veränderungsprozesse. In: R. John, A. Langhof (Hrsg.): Scheitern – Ein Desiderat der Moderne? Wiesbaden: Springer, S. 197-214.

Seitz, D. (2003): Per Order de Mufti läuft nichts. Betriebliche Gestaltungsprozesse als Problem sozialer Steuerung. Berlin: Edition Sigma.

Schreyögg, G. (2000): Neuere Entwicklungen im Bereich des Organisatorischen Wandels. In: R. Busch (Hrsg.): Change Management und Unternehmenskultur. München 2000, S. 26-44.

Springer, R. (2004): Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation. Erfolgreiches Management organisatorischer Veränderungen. Berlin/Heidelberg/New York: Springer.

Zink, K. (2007): Mitarbeiterbeteiligung bei Verbesserungs- und Veränderungsprozessen. München: Hanser. Zink, K. (2009): Das Projekt PaGIMo – Beteiligung und Integration als Voraussetzung erfolgreicher Veränderung. In: K. Zink, W. Kötter, J. Longmuß, M. Thul (Hrsg.): Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten. Berlin/Heidelberg: Springer, S. 1-10.